Le cosmos des brins d’herbe

Un sublime pour notre époque

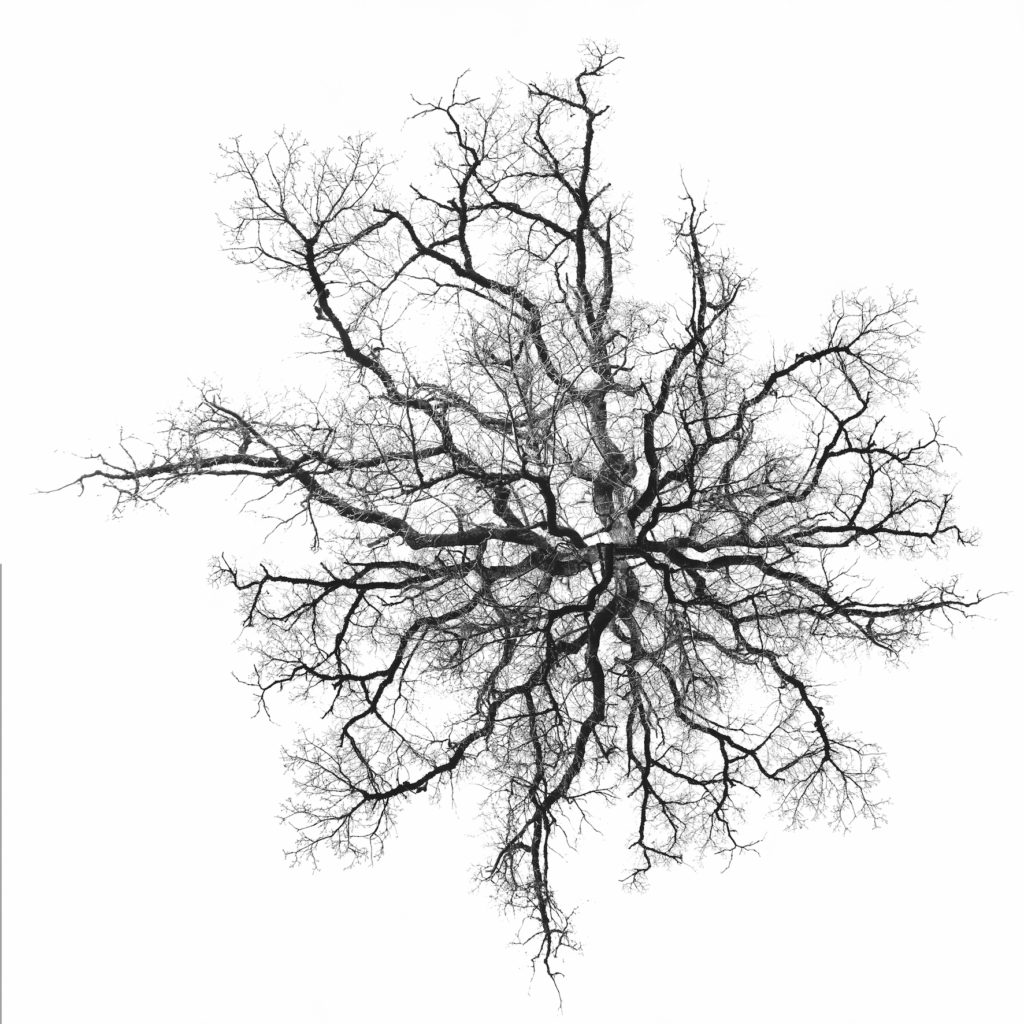

(Image : Anastylose 1, impression photographique sur toile, 150 x 150 cm, Anaïs Gailhbaud©, 2017, valentinearmand.art)

L’Himalaya m’assomme. La tempête me fatigue.

L’infini m’endort. Dieu est trop…

Paul Valery

Je peux trouver une fleur comique, ses pétales en cul de poule. Je peux m’attendrir devant une loutre ronflant sur le ventre de sa mère. Je peux trouver beau un champ de boue que le soleil plaque d’or comme une gourmette. Je peux avoir l’agréable impression d’appartenir à la Terre quand je la sillonne en suant. Je peux manger à quatre pattes des fraises des bois dans les fumets d’un basilic en fleur. Je peux me réjouir de contenir , modeler, ou battre à plate couture les éléments féroces autour de moi. Je peux trembler de peur sur un pont suspendu entre deux grandes falaises.

Parmi les expériences que l’on éprouve face à la nature ou au sein de celle-ci, il en est une qui sort un peu du lot, ne serait-ce que par son caractère paradoxal et son apparente valeur métaphysique, c’est-à-dire sa capacité à nous révéler notre place dans le cosmos. Il s’agit de l’expérience du sublime.

L’expérience du sublime a été diversement décrite, mais elle implique au minimum quatre éléments qui en font, pour ainsi, dire une épreuve de vérité cosmique.

- 1. Objet naturel. Il s’agit d’une expérience qu’on éprouve d’abord et typiquement face à la nature (par «nature», j’entends ici simplement tout ce qui est non humain). Peut-être peut-on l’éprouver aussi face à des artefacts et en particulier des oeuvres d’art, mais ce n’est pas complètement évident (selon certains les oeuvres d’art dites sublimes représentent le sentiment du sublime plus qu’elles ne l’expriment1.

- 2. Humilité. Il s’agit aussi d’une expérience dont le sujet se sent de quelque manière humilié (rappelé à son humilité), abaissé, menacé, nié, voire même anéanti.

En dépit de ce sentiment d’abaissement ou de négation de soi, cette expérience est positive et on la recherche volontiers, car :

- 3. Plaisir mêlé. L’abaissement de soi est associé à un sentiment plaisant qui la compense au moins en partie.

- 4. Vérité cosmique. Mais aussi, car cette expérience ambivalente permet d’appréhender une vérité métaphysique difficile à saisir autrement, et qui concerne notre place dans le cosmos (par cosmos j’entends tout ce qui existe).

On pourrait discuter les détails de cette définition. Il existe de nombreuses théories du sublime dans la littérature, dont certaines sont probablement incompatibles avec (1-4). (1-3) me semblent cependant quasi universellement acceptés. 4 est plus polémique, et peut être affine à la conception moderne du sublime. On pourra cependant faire valoir, face à quelqu’un qui met cette clause en doute, que le pseudo-Longin présentait déjà son traité sur le sujet (qui date du premier siècle de notre ère), le sublime comme un moyen d’édification métaphysique, un moyen susceptible de nous révéler à nous-mêmes notre «grandeur d’âme» et ainsi, au moins indirectement, de nous assigner une place plus juste dans le cosmos. Cette valeur métaphysique fait partie des raisons pour lesquelles le sublime est devenu si important philosophiquement chez les modernes. Quitte à perdre un petit peu en généralité, on peut par ailleurs stipuler qu’on ne s’intéressera ici, quoi qu’il en soit, qu’à ce sublime édifiant, ce sublime susceptible de nous situer vis-à-vis de la nature, dans le cosmos2

Le sublime classique et la dialectique du roseau de Pascal

Même si on en trouve les linéaments chez des penseurs qui l’ont précédé (de Hume à Burke et Baillie), la théorie classique la plus achevée de ce sublime édifiant peut sans doute être attribuée à Kant. À très gros traits, on peut dire que celui-ci présente l’expérience de sublime comme l’issue d’une sorte de dialectique du dépassement de la nature par l’homme, dialectique que l’on peut appeler, en référence à Pascal, et en première instance, «la dialectique du roseau pensant»3.

L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature; mais c’est un roseau pensant. Il ne faut pas que l’univers entier s’arme pour l’écraser : une vapeur, une goutte d’eau suffit pour le tuer. Mais, quand l’univers l’écraserait, l’homme serait encore plus noble que ce qui le tue, parce qu’il sait qu’il meurt, et l’avantage que l’univers a sur lui, l’univers n’en sait rien (Pascal 1976, sec. 347).

(…)

(…) par l’espace, l’univers me comprend et m’engloutit comme un point ; par la pensée, je le comprends (Pascal 1976, sec. 348).

En s’appuyant sur cette dialectique du roseau pensant, la théorie classique du sublime précise ainsi les quatre conditions isolées précédemment :

- L’objet du sublime serait, tout d’abord, restreint à l’immense, l’énorme ou l’incompréhensible, à ce qui dans la nature semble nous dépasser. On éprouverait ainsi le sentiment du sublime en étant confronté à une montagne ou le ciel étoilé, une terrible cataracte, une tempête ou un fauve déchaîné, etc. Pas devant un virus observé au microscope (même si celui-ci nous menace bien plus qu’une tempête). Encore moins devant une pauvre brindille bringuebalée par les velléités d’un vent léger.

- Le sentiment d’humiliation serait ainsi, simplement, celui d’être ainsi, dans cette confrontation avec la nature, dépassé par celle-ci.

- Le plaisir mêlé viendrait de ce que même si l’on se sent d’abord dépassé, on réaliserait, au moins dans un second temps et par le biais de cette confrontation, que grâce à certains de nos traits humains, on dépasse en fait largement la nature, aussi immense ou aussi énorme soit-elle.

- La vérité métaphysique qui nous est révélée dans l’expérience du sublime serait que notre insignifiance cosmique (à nous les humains) n’est apparente. Nous, notre âme, notre raison ou notre liberté… on explose tout en réalité.

On pourrait, selon cette théorie classique, se figurer l’expérience du sublime comme une sorte match de boxe ou de catch (après tout c’est très chiqué le sublime, on ne risque rien pour l’éprouver et lorsqu’on est réellement menacé par la nature, c’est de la peur que l’on éprouve, pas du sublime), de boxe ou de catch esthétique opposant un gringalet rationnel, moral, pensant, libre et tout, aux grands et gros muscles saillants d’un terrible sommet enneigé lacéré par la foudre. Le gringalet se ferait dégommer aux premiers rounds en n’ayant recours qu’à ses sens et à ce qui dépend d’eux, comme l’imagination, mais il reprendrait confiance en réalisant qu’il a un truc super, une botte sécrète que le sommet n’a pas et qui dépasse de loin la puissance de ses sens et de ce qui dépend d’eaux (typiquement la raison, la morale, la liberté, etc., mais vous pourriez choisir une autre apparente particularité humaine, comme la conscience de la mort, ou une vie plus vivante, etc.) et grâce à ce truc super, il se relèverait au milieu du dernier round pour coller une bonne raclée abstraite à son fruste adversaire enrubanné d’éclairs. L’expérience du sublime serait ainsi l’occasion de sentir littéralement notre supériorité et la grandeur de notre âme, comme on sent sa force et son effort payer dans un bras de fer qui tourne bien. Et plus l’adversaire serait imposant, plus la victoire serait révélatrice et gratifiante.

Critique du sublime classique

Je ne veux pas nier que cette théorie classique décrive adéquatement certaines expériences de la nature. Je ne pense pas qu’elle caractérise correctement l’expérience du sublime ou à tout le moins, pas celle du « sublime édifiant », pas celle du sublime, autrement dit, si tant est que celui-ci doive nous révéler une vérité métaphysique.

Tout d’abord, le sublime classique dépend de l’idée que notre importance cosmique est menacée par l’immensité de la nature, mais qu’elle est sauvée par le fait que nous possédons quelque chose (pensée, raison, liberté, conscience, morale, etc.) qui fait de nous une classe à part. Or comme le remarque la poétesse polonaise, pour qu’une telle particularité puisse sauver notre importance il faut qu’elle soit rare et ne pousse pas dans toutes les banlieues de l’Univers comme du chiendent ou des arbres à guignes.

Tant que rien n’est vraiment certain

(aucun signal n’a encore été capté),Tant que la terre est toujours différente

Des planètes proches ou lointaines,Tant qu’il n’y a pas l’ombre d’une trace

d’autres herbes rehaussées par d’autres vents,

d’autres cimes portant d’autres couronnes,

et d’animaux comme les nôtres aux pieds sur terre,Tant que seul l’écho local

est connu pour parler en syllabesTant que nous n’avons eu mot

de meilleurs ou de pires Mozarts,

Platons, Edisons, ailleurs,Tant que nos crimes inhumains

ne rivalisent qu’entre eux,Tant que notre espèce de bonté

est encore incomparable

sans égale même dans son imperfectionTant que nos têtes remplies d’illusions

passent encore pour les seules têtes ainsi rempliesTant que nos palais seuls

élèvent encore des voix vers les voûtes célestesAgissons comme des invités d’honneur très spéciaux

au bal des pompiers du quartier,

dansons au rythme de la fanfare locale,

et faisons comme si c’était le bal,

de tous bals.Je ne peux pas dire pour vous

mais pour moi c’est assez de misères et bonheurCe bras mort

où les étoiles saluent

en nous faisant des clins d’œil

involontaires.

Wislawa Szymborska (traduction personnelle à partit de Szymborska (2015))

Or il est presque certain, malheureusement, que cette chose censée nous particulariser est d’une banalité affligeante dans le cosmos, et qu’elle ne permet pas de dépasser grand-chose dans la nature.

Il faut avoir l’imagination bien myope ou petitement chauvine, pour, en contemplant la nuit étoilée, ne pas considérer qu’il existe dans le ciel et bien au-delà de lui, des infinités de mondes pas moins réels ou moins centraux que le nôtre, contenant des infinités d’êtres au moins aussi rationnels, moraux, au moins aussi tout ce que vous voudrez que nous. Or, en vertu de ces infinités, même si nous sommes super chouettes, super pensants, super libres et moraux, etc. nous ne comptons pour rien dans le grand schème des choses. Nous sommes trop dilués. Quelques-uns rapportés à l’infini du grand tout. Peanuts en vérité.

Par ailleurs, même si, pour prendre un exemple kantien, grâce à la pensée rationnelle, nous pouvons littéralement transcender (et peut-être même comprendre) le ciel étoilé qui dépasse pourtant les capacités de nos sens, il y a presque certainement des mondes qui nous resteront à jamais fermés — des mondes infiniment complexes contenant des formes de vie impensables — vers lesquels on ne peut que maladroitement pointer et dont on ne pourra pas se dire qu’on les dépasse. On prétendra que le sublime peut déjà m’apprendre que je dépasse la montagne ou l’orage, ou la portion visible du ciel étoilé. Mais c’est une maigre consolation, et pas un motif de plaisir, si la montagne, l’orage ou la portion visible du ciel sont, au fond, totalement insignifiants.

À quels mondes je pense, demandera-t-on ? Aux mondes possibles, dont les plus simples sont sommairement décrits par nos fictions et auxquels — je vous jure, si on n’y réfléchit bien, demandez à David Lewis et à son grand oeuvre de 1986 De la pluralité des mondes — il serait injuste de refuser la réalité. Aux multiples multivers postulés par les sciences modernes, ou même, si vous êtes un peu contraints par une forme d’esprit de clocher cosmique, aux chapelets d’exoplanètes que l’on soupçonnait depuis longtemps et que l’on découvre chaque jour, et même aux mondes simulés qu’implémentent vraisemblablement leurs habitants les plus avancés4. Ces kyrielles d’univers parallèles qui apparaissent du grand bout de la lorgnette impliquent que nous n’avons pas réellement d’importance vis-à-vis de la nature, et que le sentiment du sublime, s’il était tel que Kant le décrit, serait tout simplement trompeur.

Ensuite, et indépendamment du point précédent, si le sentiment sublime était bien ainsi, il ne serait pas seulement trompeur, il serait aussi vil. Au contraire de ce qu’ont supposé bien des théoriciens du sublime, ce sentiment, ne nous élèverait pas moralement. Il nous abaisserait. Pour qu’une confrontation avec quelque chose ou quelqu’un soit gratifiante, il faut que cette chose ou cette personne soit pugnace, agressive, ou à tout le moins, authentiquement menaçante. La nature, c’est vrai, a longtemps été décrite en ces termes. Bacon la présente par exemple tour à tour comme un empire à conquérir, une bête à soumettre, un ennemi à torturer pour qu’il nous révèle ses secrets et qu’il soit, dit-il dans le Novum Organum, «avec tous ses enfants (sic), enfin réduits à l’esclave»5.

L’influence grandissante de l’éthique environnementaliste et de l’écologie profonde, couplée à l’évidence contemporaine de la fragilité (de la portion environnante) de la nature nous empêchent, je pense, de considérer aujourd’hui celle-ci comme une ennemie, où même, simplement comme une entité que l’on pourrait se targuer de combattre et de dominer6. Imaginez attaquer un géant rêveur et totalement absent, qui ne vous veut aucun mal et ne se défend pas, imaginez vous vanter de l’avoir estropié ou même battu…

Enfin, je crois qu’on peut éprouver un véritable sentiment du sublime face à des objets qui ne sont ni énormes ni immenses. Un arbre. Peut-être une brindille. Un caillou. Des choses petites ou pas bien grosses. Et pas franchement menaçantes pour peu qu’elles soient sauvages et se moquent bien de nous.

Un sublime pour notre époque

Les expériences auxquelles je pense reposent sur l’appréhension d’un trait qu’il semble plus facile d’attribuer aujourd’hui à la nature que son caractère agonistique, à savoir son indifférence.

L’idée d’indifférence de la nature n’est peut-être pas totalement étrangère à certains replis de la théorie classique du sublime7. Même s’il ne se dégage pas complètement de l’idée classique d’une confrontation sublime avec la nature, et cherche vraisemblablement à rendre sa théorie acceptable par un kantien, Schopenhauer a par exemple décrit un authentique sublime de l’indifférence8:

Quant à l’individu, pour [la nature] il ne compte pas, il ne peut pas compter : n’a-t-elle pas devant elle cette triple infinité, le temps, l’espace, le nombre des individus possibles ? Aussi elle n’hésite point à laisser disparaître l’individu ; ce ne sont pas seulement les mille périls de la vie courante, les accidents les plus minimes, qui le menacent de mort : il y est voué dès l’origine, et la nature l’y conduit elle-même, dès qu’il a servi à la conservation de l’espèce. Tout naïvement, elle nous déclare ainsi la grande vérité : que les Idées seules, non les individus, ont une réalité propre, puisqu’elles seules sont une véritable réalisation objective de la volonté. Or l’homme, c’est la nature, la nature arrivée au plus haut degré de la conscience de soi-même ; si donc la nature n’est que l’aspect objectif de la volonté de vivre, l’homme, une fois bien établi dans cette conviction, peut à bon droit se trouver tout consolé de sa mort et de celle de ses amis : il n’a qu’à jeter un coup d’œil sur l’immortelle nature : cette nature, au fond, c’est lui. Voilà donc ce que veulent dire et Schiwa avec son lingam, et les tombeaux antiques avec leurs images de la vie dans toute son ardeur : ils crient au spectateur qui se plaint : «Natura non contristatur » [La nature ignore l’affliction.]. Doute-t-on encore que la génération et la mort ne doivent être à nos yeux qu’un accident de la vie, accident propre à cette manifestation de la volonté, à elle seulement ? voici une nouvelle preuve : c’est que l’une et l’autre sont simplement le mouvement même dont la vie est toute faite, mais élevé à une puissance supérieure. Qu’est-ce en fin de compte que la vie ? un flux perpétuel de la matière, à travers une forme qui demeure invariable : de même l’individu passe, et l’espèce ne passe pas (Schopenhauer 2003 I, § 54).

Selon Schopenhauer, dans l’expérience du sublime j’aurais d’abord l’impression que moi, l’individu AB, je ne suis rien « aux yeux de la nature », et ce pas seulement en vertu de son immensité, mais aussi en vertu de son indifférence (elle ne s’afflige pas, ma mort ne compte pas pour elle, etc.). Pourquoi cette impression serait-elle déplaisante ? Parce que, je donnerais, par le biais de cette expérience, un certain crédit à ce point de vue de la nature, je l’emprunterais, pour ainsi dire, et parce qu’il me semblerait, ainsi, et au moins pour un moment, que ce point de vue est le bon et partant que je ne compte en effet pour rien. D’où viendrait, dans ce cas le plaisir mêlé du sublime ? Il viendrait, selon Schopenhauer, du fait qu’à l’occasion de cet emprunt du point de vue de la nature, je m’identifierais véritablement à elle et à son équanime infinité, me mettant un instant à distance de l’individu que je semble être. Vous vous en souvenez, l’expérience du sublime est censée être une expérience édifiante, une expérience qui a une valeur métaphysique. Ce point est particulièrement important pour Schopenhauer, qui considère que ce que j’apprends par le biais cette expérience esthétique c’est que je suis effectivement identique à la nature. Je ne suis pas un individu séparé.

L’analyse schopenhauerienne du sublime de l’indifférence est tributaire de son étrange métaphysique, et elle peut sembler incompréhensible au profane. Schopenhauer maintient en effet que tous les individus sont identiques entre eux et identiques à la nature. Il affirme également que le point de vue de la nature peut être conçu comme le point de vue le plus objectif qui soit, celui de « l’oeil unique du monde » qui nous révèle la nature profonde des choses. Je pense cependant qu’on peut extraire de cette analyse une théorie plus neutre métaphysiquement et partant plus plausible. Cette théorie conserve deux points décisifs de l’analyse schopenhauerienne : l’idée d’un sublime de l’indifférence, et le rôle de ce qu’on peut appeler l’empathie pour la nature — l’emprunt de sont « point de vue » — dans l’explication du plaisir et du déplaisir mêlés dans le sublime9.

impression photographique sur toile, 150 x 150 cm, Anaïs Gailhbaud©, 2017, http://valentinearmand.art

Que se passe-t-il lorsque je trouve un arbre sublime ? De mon point de vue subjectif, le monde semble centré sur moi. Il semble centré sur moi spatialement (ce qui est à gauche de moi me semble à gauche tout court, ce qui est devant moi…), mais aussi, pour ainsi dire, axiologquement : ce qui me semble compter pour moi me semble compter tout court. C’est de ce point de vue que je pars, lorsque je tombe au détour d’un chemin — ta tata ! — sur un arbre, que pour une raison ou pour une autre je commence à contempler. Celui-ci, cela me frappe, semble absolument indifférent à mon existence. Ce qui m’arrive à moi ne compte, semble-t-il, aucunement pour lui. Mais il est aussi indifférent en un sens plus radical. Rien en lui, s’il est sauvage, ne renvoie de quelque manière à moi et aux miens. Je sais par ailleurs qu’il n’y a pas de finalité dans la nature et que même d’un point de vue plus global, son existence ne nous doit rien : Dieu n’a pas créé les arbres pour notre agrément. Cet arbre n’a, pour le dire simplement, aucun sens. Il répond d’un beau rien — un rien, pas un silence — à la question pourquoi ?. Malgré cette indifférence radicale, quelque chose, peut-être l’intuition confuse qu’il est vivant malgré tout, peut-être sa beauté, me pousse cependant à tenter me de mettre à sa place : à, sans ventriloquie ni anthropomorphisme, adopter son point de vue d’arbre plein de branches. L’arbre étant indifférent à moi, de son point de je ne compte pas. Rien de ce qui compte pour moi, AB, ne compte de ce point de vue. AB n’est pas au centre. D’où le déplaisir. Quant au plaisir mêlé, il vient, je pense, du caractère paradoxal de l’empathie. Car au moment même où je prends le point de vue de l’arbre, je m’identifie à celui-ci et ainsi, d’une certaine manière je prends part à son indifférence et je me débarrasse du souci que possède AB de ne pas être rien. Par ailleurs, en empruntant le point de vue de l’arbre, en fraternisant pour ainsi dire avec ce bel ahuri, je m’agrandis en quelque sorte et je peux donc me sentir, pour ainsi dire, « central en lui ».

J’ai dit que l’on pouvait éprouver cette expérience sublime devant des objets qui ne sont pas énormes, comme un arbre, et même devant de petits objets, comme une brindille. La théorie que je viens de présenter permet cependant de comprendre pourquoi il est peut-être plus facile, pour certains, d’éprouver l’expérience que j’ai décrite devant des choses très grande est très impressionnantes. L’effet paradoxalement abaissant et grandissant de l’empathie ne dépend pas, en théorie, de la taille de son objet, mais seulement de l’indifférence et de l’altérité de celui-ci. Il est plausible, cependant, que pour adopter le point de vue d’un objet, il me faille simuler certaines de ses propriétés. C’est ainsi que les premiers théoriciens de l’empathie semblent avoir conçu celle-ci. Il s’agissait selon eux d’une attitude que l’on peut adopter vis-à-vis d’autrui comme d’objets naturels et qui repose sur une forme de simulation des propriétés de son objet. Les propriétés imposantes de l’objet sublime pourraient alors faciliter et amplifier le sentiment ambivalent du sublime. Elles pourraient le faciliter s’il est vrai qu’en m’impressionnant un objet imposant peut susciter le désir de m’imaginer possédant ses propriétés, et ainsi, de l’empathie. Elles pourraient l’amplifier, car en simulant les propriétés d’un objet imposant je pourrais, par contraste, trouver les propriétés qui me caractérisent, moi AB, dérisoires, mais aussi partager, par identification, la grandeur de l’objet simulé. Ce plaisir mêlé de grandeur simulée vs petitesse réelle viendra alors s’ajouter au plaisir mêlé, plus essentiel au sublime selon moi, de l’excentrement vs recentrement empathique10 .

J’ai donné plusieurs exemples végétaux, et je pense en effet que l’expérience du sublime que je décris est, au moins pour nous autres habitants de ce début du 21e siècle, fréquemment une expérience du végétal et du végétal sauvage. La raison en est que les animaux ne sont pas généralement indifférents à nous, et que les minéraux, même s’ils semblent bien indifférents à nous le sont pour ainsi dire trivialement : ils sont indifférents à tout, même à eux-mêmes. À contrario, les végétaux nous semblent vivants et aucunement indifférents à leur propre existence. Quand il sont sauvages, ils sont pourtant absolument indifférents à nous. Je ne voudrais pas exclure cependant que le même type d’expérience puisse être précipité par la contemplation d’objets minéraux (une falaise, un caillou, un cristal de roche) ou mixtes (une rivière, une montagne).

La dialectique du retour d’Ulysse

La théorie du sublime que je propose se distingue essentiellement de la théorie classique par deux aspects. Tout d’abord elle autorise qu’un objet de petite taille ou de petite force soit sublime pour peu que son indifférence et sa sauvagerie soient frappantes (elle n’interdit pas cependant que l’énorme fût sublime aussi). Ensuite elle explique le plaisir mêlé du sublime par ce qu’on appellera, provisoirement, et faute de mieux, la dialectique de l’empathie ou de l’excentrement de soi dans la nature — plutôt que par la dialectique du roseau pensant. Pour le dire vite, plus on part loin de soi, plus on prend part à des choses indifférentes à nous et plus on semble petits ou nuls, et plus on s’agrandit.

De nombreux écrivains, philosophes, et artistes ont déjà noté l’existence d’expériences métaphysiques ambivalentes liées (i) à l’indifférence du monde (ii) ou à la dialectique de l’excentrement de soi dans la nature. En ce qui concerne le premier point, songez, outre à Schopenhauer, à la tendre indifférence du monde ressentie par Meursault face à la nuit étoilée dans l’Étranger11. On retrouve un sentiment du second type dans les écrits des pionniers de l’écologie profonde comme Aldo Léopold (je pense, par exemple à ce beau texte intitulé Un bon chêne et qui décrit l’histoire américaine du point de vue très impartial, nous est-il dit, d’un chêne ou encore au plus long texte Penser comme une montagne, cf. Aldo (2000) pour la traduction) ou Naess and Drengson (2008) (je pense à son idée d’identification à la nature et de développement d’un Soi écologique). Mais il me semble que cette dialectique du décentrement dans la nature a des racines bien plus anciennes. Je ne serais pas étonné, ainsi, que l’idée stoïcienne d’une appropriation du cosmos par le sage, appropriation qui signifie qu’on reconnaît le caractère approprié du monde plutôt qu’on en fait une de ses possessions, soit en effet fondée sur un sentiment de ce type (ii) (cf. Cicero (1997 III-21) et, par exemple, Gérard (2005)). Simone Weil va jusqu’à attribuer un tel sentiment aux Grecs anciens dans leur ensemble : « les stoïciens, dit-elle, n’ont, je pense, rien inventé, mais transmis seulement, en enseignant que ce monde est la patrie de l’âme ; elle doit apprendre à reconnaître sa patrie dans le lieu même de son exil (Weil (1966, 171, cf. aussi 167), je souligne»12.

En relisant les textes de Simone Weil sur « l’amour de l’ordre ou de la beauté du monde » (Weil 2016), je réalise par ailleurs que cet amour, ou plutôt le sentiment par lequel il s’exprime, correspond presque trait pour trait à ce que j’ai décrit comme l’expérience du sublime. Simone Weil prétend dans ces textes qu’un tel sentiment a nourri, outre la conception grecque du cosmos, celle de l’Inde et de la Chine anciennes, et que, même si elle est absente d’une bonne partie de la tradition chrétienne, on la retrouve dans la pensée de Saint-Jean la vie de Saint-François, certains livres de l’Ancien Testament et quelques passages du nouveau (« le lys dans la vallée et l’oiseau dans le ciel », etc.).

Se vider de sa fausse divinité, se nier soi-même, renoncer à être en imagination le centre du monde, discerner tous les points du monde comme étant des centres au même titre et le véritable centre comme étant hors du monde, c’est consentir au règne de la nécessité mécanique dans la matière et du libre choix au centre de « Ce consentement est amour. La face de cet amour tournée vers les personnes pensantes est charité du prochain ; la face tournée vers la matière est amour de l’ordre du monde, ou, ce qui est la même chose, amour de la beauté du monde Weil (2016).

Elle évoque enfin la possibilité d’interpréter certains mythes au regard de cette dialectique de l’empathie ou du décentrement de soi dans la nature qui nous fait voir le soi comme étranger et l’agrandit paradoxalement. Elle mentionne l’arrivée d’Ulysse, se réveillant à Ithaques, mais ne la reconnaissant pas (Weil 1966, 167).

Pour faire bonne figure, nous pourrions donner un nouveau nom, plus imagé, à cette dialectique de l’empathie et du décentrement de soi sans la nature que l’on a opposée à celle du roseau pensant. Nous pourrons l’appeler la dialectique du retour d’Ulysse.

Un subliminuscule ?

Il nous reste à considérer une objection importante. En dénouant le lien entre le sublime et l’énorme, et en proposant un sublime du moyennement gros ou même du petit, n’avons-nous pas simplement changé de sujet ? On pourrait en effet nous accorder que le concept classique du sublime désigne une expérience qui, étant donné ce qu’est la nature, paraît déplacée ou peu appropriée — pas édifiante, en tous cas — mais douter que le sublime dans l’air du temps par lequel je prétends le remplacer ait de sublime autre chose que le nom.

En réponse, il me faut souligner tout d’abord que je n’ai pas complètement sevré le sublime de l’énorme et de ce qui nous dépasse. Comme je l’ai expliqué, l’expérience du sublime que je mets en avant peut être facilitée par des objets immensément grands ou immensément forts. Il n’est pas forcément aisé, je pense, d’éprouver un sentiment sublime face à un brin d’avoine sauvage, mais cela ne signifie pas que c’est impossible (encore un effort, petit scarabée !).

Plus fondamentalement, ce sublime que je mets en avant reste en un sens important, et, je pense, plus profond que celui du sublime classique, un sublime de l’énorme, de la disproportion, de ce qui nous dépasse et échappe à nos tentatives de le mesurer ou de l’évaluer (sinon un sublime de l’immense). Comme celle du sublime classique, l’expérience du sublime de l’indifférence peut en effet être rapprochée de ce que Margherita Archangeli et Jérôme Dokic appellent une expérience limite radicale : une expérience de ce qui déborde presque toutes nos capacités cognitives et nous en fait éprouver les limites (Arcangeli and Dokic 2020). Le sublime classique met au défi l’empan de nos sens et des capacités fondées ceux-ci comme l’imagination. Le sublime de l’indifférence met au défi notre capacité à trouver un sens à ce qui nous entoure en le rapportant à nous et à nos intérêts. Tous nos sens nous présentent un monde spatialement centré sur nous et rapportent ainsi ce qu’ils présentent à nous. Toutes nos émotions nous présentent un monde dont les valeurs sont centrées sur nous et se rapportent à nous. On pourrait croire que notre pensée abstraite, scientifique par exemple, nous permet de penser les choses en elles-mêmes sans les rapporter à nous, mais là encore (et c’est un point que Schopenhauer fut l’un des premiers à souligner) il semble que nos concepts et nos choix théoriques reflètent nos intérêts et rapportent ainsi, ne serait-ce, qu’implicitement, les choses pensées à nous. Du point de vue d’un arbre, au contraire, rien de ce qui peut m’arriver ne semble compter. Je ne suis pas au centre et il n’y a peut-être pas de centre. Tout semble absolument neutre et dénué de rapport à moi ou à nous. En me prêtant son point de vue, l’arbre met au défi cette capacité à rapporter les choses à nous qui infuse mes sens, mes émotions, et même vraisemblablement, ma pensée abstraite.13 Le sublime de l’indifférence repose ainsi sur une expérience limite, et une expérience dont l’objet me semble pouvoir être dit en un certain sens énorme ou disproportionné. On pourrait même prétendre que l’immensément grand ou l’immensément fort du sublime classique est en quelque sorte une version fruste, maladroite, de cette énormité plus profonde de l’indifférence et la disproportion, dont il trahit cependant confusément l’intuition.

Je peux me sentir dépassé par une personne parce qu’elle paraît capable de me dominer au combat. Je peux me sentir plus dépassé encore par une personne qui ne se soucie aucunement de moi et des miens, et dont l’indifférence marque une forme d’autonomie souveraine. Il en va de même pour des objets naturels.

Par ailleurs, le sublime de l’indifférence que je mets en avant partage un autre trait communément attribué au sublime classique : il permet de révéler pour ainsi dire ma grandeur d’âme. Cette grandeur d’âme ne consiste pas cependant à posséder un atout unique dans le cosmos (la raison, la liberté, la pensée…), mais simplement à pouvoir éprouver de l’empathie jusque pour des choses absolument indifférentes, et ainsi s’agrandir, fût-ce de manière vicariée.

Enfin, le fait que la tradition ait admis, au moins avec Schopenhauer, l’existence d’un sublime de l’indifférence suggère fortement que je n’ai pas simplement changé de sujet. Parmi les expériences classiquement caractérisées comme sublimes, certaines étaient sans conteste des expériences correctement décrites par la théorie classique (des expériences de l’immense qui dépasse nos sens et que l’on dépasse par la pensée), mais elles étaient déplacées, injustifiées (comme la peur de l’avion est déplacée lorsqu’on ne court aucun risque). Je pense que d’autres étaient les expériences d’un sublime de l’indifférence qui correspond à peu près à celui que j’ai mis en avant. Je ne serais pas complètement surpris, cependant, que d’autres expériences du second type aient été incorrectement décrites comme étant du premier.

Conclusion

L’expérience du sublime est une expérience de la nature qui nous fait prendre conscience de notre place paradoxale dans le cosmos et provoque par ce biais un plaisir ambivalent. Selon la théorie classique, kantienne, du sublime, cette expérience proviendrait d’une sorte de dialectique du roseau pensant nous révélant la puissance de notre pensée rationnelle ou de notre liberté. Elle n’aurait pour objet que des choses énormes ou terriblement puissantes comme le ciel étoilé, les montagnes ou les ouragans. J’ai prétendu dans cet article que la théorie classique dépend d’une conception de la nature que nous ne pouvons pas trouver crédible aujourd’hui (une conception, très sommairement, agonistique et anthropocentrée) et qui la discrédite entièrement. Il existe cependant une expérience du sublime qui n’est pas trompeuse et qui nous aide à nous situer correctement dans la nature. Cette expérience repose sur une dialectique du décentrement de soi dans la nature, suscité par des objets radicalement indifférents aux hommes qui peuvent être de petite taille même s’ils restent, en un sens plus profond, énormes.

J’ai dit que l’expérience du sublime de l’indifférence, contrairement au sublime classique, semblait nous révéler une vérité concernant notre place dans le cosmos. Je n’ai pas dit quelle est précisément cette vérité et je pense qu’hormis le fait qu’elle implique que de nombreux objets naturels sont dignes de notre empathie, et partant, autant dignes que nous d’être considérés comme centraux, la réponse à cette question n’est pas évidente. Je pense aussi que cette indécision est en réalité un atout. Les penseurs de l’écologie profonde ont souvent éprouvé le besoin d’invoquer des métaphysiques étranges pour justifier leurs injonctions à préserver la nature et sa sauvagerie. Songez au holisme de Naess and Drengson (2008) qui nous attribue un «Soi écologique» aussi grand que l’écosystème, ou au panpsychisme des nouveaux animistes inspirés par l’anthropologie (Harvey 2005) ou la philosophie de l’esprit (Matthews 2003; Goff 2017). L’expérience du sublime de l’indifférence, la compréhension de sa valeur et de la vérité qu’il nous révèle confusément permet peut-être de justifier les mêmes principes de préservation que ceux de l’écologie profonde tout en restant beaucoup plus neutre sur le plan métaphysique et ainsi beaucoup plus irénique. C’est du moins une piste que j’aimerais explorer14.

Aldo, Leopold. 2000. “Almanach d’un Comté Des Sables.” Trad. A. Gibson. Paris: Flammarion.

Arcangeli, Margherita, and Jérôme Dokic. 2020. “At the Limits : What Drives Experiences of the Sublime.” À Paraître XX (XX). XXX:XXX.

Brady, Emily. 2013. The Sublime in Modern Philosophy: Aesthetics, Ethics, and Nature. Cambridge University Press.

Cicero, Marcus Tullius. 1997. Le Bien et Le Mal: De Finibus, Iii. Les belles lettres.

Cochrane, Tom. 2012. “The Emotional Experience of the Sublime.” Canadian Journal of Philosophy 42 (2). Cambridge University Press:125–48.

Currie, Gregory. 2011. “Empathy for Objects.” Empathy: Philosophical and Psychological Perspectives. Oxford University Press New York, NY, 82–95.

Dickinson, Emily. 1970. “Poèmes, Trad.” Traduction de Guy Jean Forgue, édition Bilingue, Paris, Aubier.

Gérard, Valérie. 2005. “Etre Citoyen Du Monde.” Tumultes, no. 1. Editions Kimé:13–26.

Goff, Philip. 2017. Consciousness and Fundamental Reality. OUP.

Harvey, Graham. 2005. Animism: Respecting the Living World. Wakefield Press.

Is There a Need for a New, an Environmental, Ethic? 1973. Varna.

Lewis, David. 1986. On the Plurality of Worlds. Blackwell.

Matthews, F. 2003. “For Love of Matter: A Contemporary Panpsychism State University of New York Press.” NY.

Naess, Arne. 1973. “The Shallow and the Deep, Long-Range Ecology Movement. A Summary.” Inquiry: An Interdisciplinary Journal of Philosophy 16 (1-4). Taylor & Francis:95–100. https://doi.org/10.1080/00201747308601682.

Naess, Arne, and Alan R Drengson. 2008. Ecology of Wisdom: Writings by Arne Næss. Counterpoint Press.

Pascal, Blaise. 1976. “Pensées, Ed.” Léon Brunschvicg (Paris: Garnier-Flammarion).

Schopenhauer, Arthur. 2003. Le Monde Comme Volonté et Comme Représentation [1819], Trad. Paris: Presses universitaires de France.

Szymborska, Wislawa. 2015. Map: Collected and Last Poems. Houghton Mifflin Harcourt.

Tegmark, Max. 2003. “De L’univers Au Multivers.” Pour La Science, no. 308. JSTOR:61–66.

Unger, Peter. 1984. “Minimizing Arbitrariness: Toward a Metaphysics of Infinitely Many Isolated Concrete Worlds.” Midwest Studies in Philosophy 9 (1). Wiley Online Library:29–51.

Weil, Simone. 1966. Sur La Science. Gallimard Paris.

———. 2016. Attente de Dieu. Albin Michel.

Young, J. 2005. Schopenhauer. New York: Routledge.

- Brady (2013) défend cette thèse en détail. Peut-être éprouve-t-on aussi quelquefois un sentiment du sublime face à des actions humaines — le silence qu’Achille opposé à Ulysse lors de son voyage dans les Enfers serait, par exemple, selon le pseudo-Longin parfaitement sublime. Mais il me semble que les actions humaines en question tranchent avec les actions humaines ordinaires, et frappent par leur caractère incomparable.↩

- Certains auteurs souhaiteraient peut-être aussi ajouter des conditions, spécifiant par exemple que le sublime doit être une expérience esthétique. Je pense qu’ils auraient raison, mais que comme ces conditions supplémentaires joueront un rôle minime ou nul par la suite, je peux les négliger ici.↩

- Cette dialectique du roseau pensant est devenue une rengaine dont l’une des plus belles reprises que je connaisse est due à Emily Dickinson. Le Cerveau – est plus grand que le Ciel -Mettez-les côte à côte -L’un contient l’autreSans problème – et Vous – en plus -Le Cerveau est plus profond que la Mer -Tenez-les – Bleu pour Bleu -L’un absorbe l’autre -Comme l’Eponge – l’eau – d’un Seau -Le Cerveau pèse exactement le poids de Dieu -Soupesez-les – Livre par Livre -La différence – si elle existe -Est celle de la Syllabe au Son -(Dickinson 1970) ↩

- Sur la probabilité d’intelligences extra-terrestres florissant sur des exoplanètes, on se reportera à la littérature sur le paradoxe de Fermi. Sur les multivers, que ce soient ceux qu’invoquent la théorie des cordes et les derniers développements de la théorie de l’inflation cosmique, ou ceux postulés par certaines interprétations de la mécanique quantique, on lira par exemple Tegmark (2003) ou les écrits plus techniques du même auteur où il précise les conditions topologiques requises pour que nous ayons une infinité de contreparties dans l’Univers. Sur les mondes possibles, cf. Lewis (1986; Unger 1984).↩

- Kant parle, dans ses écrits sur le sublime, de l’apparente « contre-finalité» de la nature, et celle-ci doit quelque chose à la conception agonistique de la nature : la nature parait contre-finale dans la mesure où nous ne pouvons pas lui assigner de buts et menace fortement, selon Kant, sinon nous-mêmes directement, au moins l’harmonie de notre esprit, lequel doit, en quelque sorte, se défendre.↩

- L’écologie profonde est ce courant de l’écologie qui reconnaît à certains objets naturels et même à certains objets naturels inanimés (une montagne, une rivière, une falaise) une valeur intrinsèque et pas seulement instrumentale. Qui reconnaît, pour le dire autrement que ces choses valent en elles-mêmes et pas seulement en tant qu’elles nous plaisent ou nous sont utiles. Ce courant de pensée, né dans les années soixante a été explicité philosophiquement en 1973 par le Norvégien Naess (1973) et l’Australien (Is There a Need for a New, an Environmental, Ethic? 1973), lequel invoquait explicitement l’héritage d’Aldo Léopold. Je préfère d’ailleurs la version Routley, plus rigoureuse et plus sobre métaphysiquement.↩

- Notons d’ailleurs que la « contre-finalité » kantienne évoquée à la note précédente peut sans doute devenir sensible dans l’expérience de l’indifférence de la nature, autant que dans celle de sa force agonistique ou de son énormité.↩

- Young (2005, 116–8) remarque à juste titre l’originalité de l’idée schopenhaurienne d’un sublime de l’indifférence.↩

- Bien qu’il soit utilisé aujourd’hui presque uniquement pour parler de notre rapport à autrui, le terme empathie vient de l’esthétique philosophique où il était à l’origine réservé à notre rapport à la nature et à certains objets. Cf. par exemple Currie (2011)↩

- Cochrane (2012) a proposé récemment une théorie du sublime fondée, comme celle-ci, sur l’empathie, mais selon laquelle le plaisir mêlé du sublime n’est pas celui de l’excentrement vs recentrement, mais bien celui de la grandeur simulée vs petitesse réelle. (…) our capacity to admire sublime objects, and to sincerely value their greatness for their own sake is due to a direct psychological transmission of sublime qualities that does not rely on any sense of ‘earning’ those qualities or otherwise physically interacting with the sublime environment. On this model we imaginatively identify with the properties of the sublime object. The basic idea is that closely attending to the properties of the sublime object encourages one to subtly take on properties analogous to those perceived. To give a simple example, one looks at the mountain and takes on analogous features by standing tall and still and tensing one’s muscles. (…) The attraction of such experiences should then be clear. It is pleasurable to vicariously experience the qualities of power or magnitude, the solidity of the mountain or the aloofness of the stars. (Cochrane 2012) Bien entendu, pour défendre sa proposition, Cochrane (2012) ne peut pas s’appuyer sur l’idée, en tension avec sa théorie, qu’il existe un sublime des petites choses. Il ne s’appuie pas non plus, comme je l’ai fait, sur la valeur métaphysique et morale du sublime.↩

- Camus conclut ainsi son court roman : Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. Les exemples de situations où l’indifférence des choses apporte un réconfort paradoxal pourraient cependant être multipliés. Je lisais, ainsi hier, ce passage du Livre de Sarah de Scott MacClannahan (le narrateur décrit l’accouchement de sa femme) : Le document était signé. La péridurale faite trop tard. La douleur du travail commençait. Alors que j’attendais j’ai pensé : « Je t’emmerde, la douleur. » Et voilà ce que la douleur a répondu : rien. Et voilà ce que les rochers ont répondu : rien. Et voilà ce que les rivières ont répondu : rien. Et voilà ce que le ciel a répondu : rien. J’ai dit : « Je suis vivant », et la douleur a répondu : « Cela ne m’oblige en rien. » Et même si la douleur n’avait pas d’oreilles pour entendre je voulais le dire encore une fois.↩

- L’empathie des romantiques pour la nature relève, peut-être, au-delà du cas de Schopenhauer, de ce type de sentiment aussi, mais ma culture ne me permet malheureusement pas d’en juger.↩

- La définition d’une expérience limite pour une capacité cognitive C par Arcangeli and Dokic (2020) contient quatre conditions: (i)) The subject exercises [cognitive capacity] C, which produces a conscious experience of an instance i* of F. (ii) C cannot produce an experience of another instance of F whose experienced value is either higher or lower than that of i*. (iii) The subject is aware of the cognitive limitation stated in (ii) thanks to her metacognitive experience of the way C is exercised in (i).. Mon expérience du sublime ne satisfait pas la lettre de ces conditions en ce qui concerne les sens et l’imagination, car le fait de présenter le monde comme centré sur moi ne semble pas être une quantité susceptible de varier. Elle est soit présente, soit absente. Je pense cependant qu’elle en satisfait l’esprit. Par ailleurs, si C est, plus largement, notre (meta-)capacité cognitive à trouver un sens, une fonction, un rapport à moi ou à nous aux choses, il ne me semble pas implausible que ce que j’appelle l’expérience du sublime soit limite vis-à-vis de C.↩

- Je remercie Anaïs Gailhbaud dont les œuvres et les discussions ont initié cette réflexion sur le sublime, Georges Guillain pour avoir pensé à Aldo Léopold, Thomas Vinau pour l’épigraphe, ainsi que Philippe Vellozzo pour ses remarques critiques très fécondes, et enfin Jérôme Dokic, Margharita Archangeli et les participants de leur séminaire sur le sublime et les expériences limites à l’EHESS.↩