Borges amoureux

Dans sa méditation uber-kantienne sur les vies de Heisenberg et Borges…et Kant, William Egginton suggère que l’écrivain argentin a brutalement changé d’avis concernant la réalité du monde avant d’atteindre la trentaine. Épris de la poétesse Norah Lange qui le comparait, uber-poétiquement, à la rosée qu’on trouve sur une fleur, Borges vécut le début de l’année 1926 dans une humeur extatique qui au dire, de ses amis, ne lui ressemblait pas. Plus connu pour son obsession morbide du néant, il rédigea cette année-là un essai (désavoué depuis) sur l’Écriture de la félicité, où il affirmait l’impossibilité de concevoir « la négation de toute conscience, de toute sensation, de toute différenciation dans le temps ou l’espace (ma traduction[1]). »

Après une fête de printemps où la poétesse lui préféra ostensiblement un méchant rival, l’écrivain, Oliverio Girondo, Borges fera entendre un autre son de cloche.

Le plus grand des sorciers, selon un passage mémorable de Novalis, serait celui qui s’ensorcellerait au point de prendre ses propres fantasmagories pour des apparitions autonomes. Ne serait-ce pas là notre cas ? Je présume qu’il en est bien ainsi. C’est nous – la divinité indivise qui opère en nous – qui avons rêvé l’univers. Nous l’avons rêvé solide, mystérieux, visible, omniprésent dans l’espace et fixe dans le temps ; mais nous avons permis qu’il y eût à jamais dans son architecture de minces interstices de déraison, pour attester sa fausseté.

Les avatars de la tortue

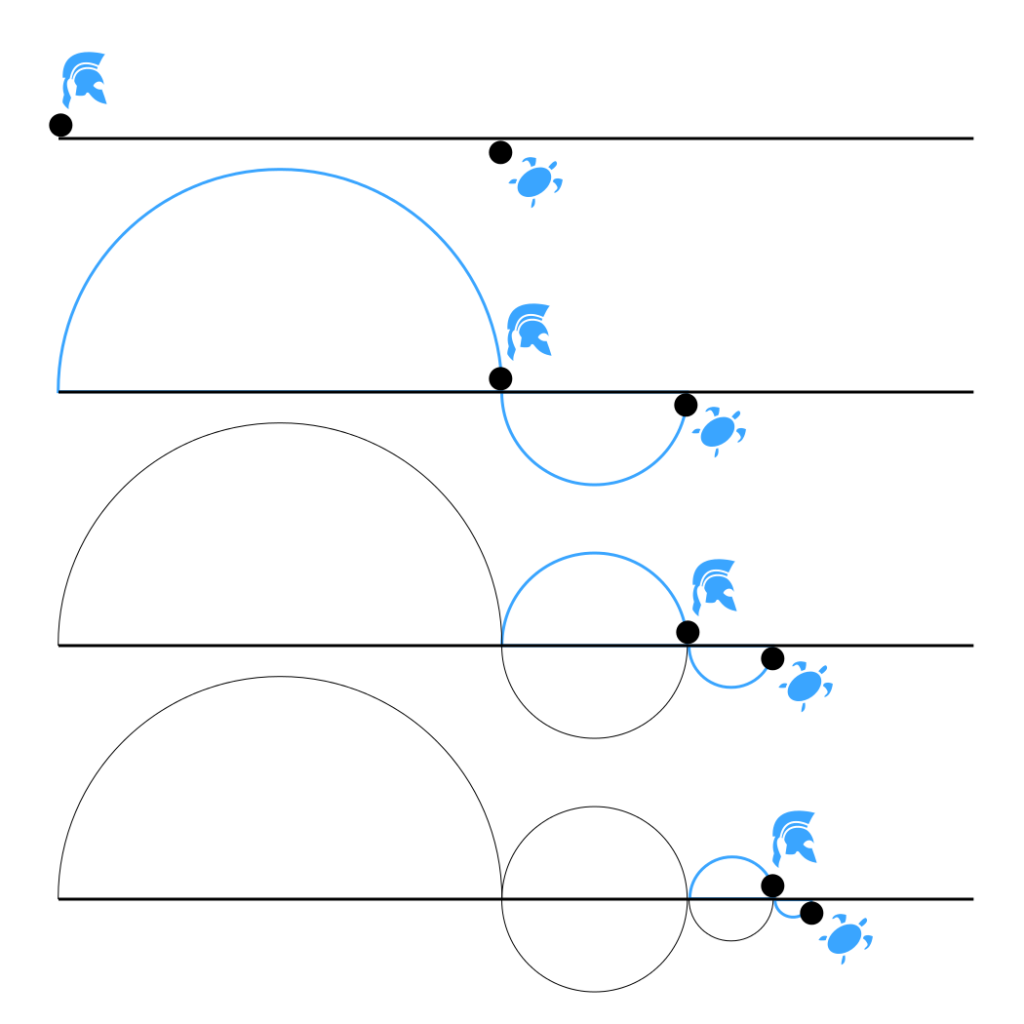

Les interstices de déraison auxquels Borges fait allusion, qui attestent selon lui de l’irréalité du monde, sont diverses antinomies et paradoxes, en particulier, ceux auxquels Zénon d’Élée donna son nom. On le voit sur cette image[2], pour qu’Achille rattrape la tortue, il faut déjà qu’il arrive au point où elle se trouve présentement, mais quand il y arrivera, elle sera déjà un peu plus loin, et le même problème se posera, de nouveau, à l’infini… Ce qui semble impliquer, de manière paradoxale, qu’Achille ne pourra jamais rattraper la tortue.

Un peu comme certains cherchent des « glitches » ou des bugues dans le réseau des apparences pour prouver que l’on vit dans une simulation, Borges voyait dans les paradoxes de Zénon des preuves de « la nature hallucinatoire » de la réalité.

La réalité comme valeur et le sens de la réalité comme émotion

Cet étrange revirement du Borges amoureux et certain de la réalité du monde au Borges éconduit, qui perd toute confiance en celle-ci, soulève une belle question de psychologie de la métaphysique : celle du lien entre humeurs ou émotions d’un côté et sens de la réalité de l’autre. Serait-il possible qu’on perçoive mieux, ou plus intensément, la réalité du monde dans certains états affectifs que dans d’autres ?

J’ai un gros rhume, disait Pessoa

Et tout le monde sait comme les gros rhumes

Altèrent le système de l’univers.

Ils nous fâchent avec la vie,

Et nous font éternuer jusqu’à la métaphysique

Cette hypothèse n’est pas absurde du tout. Après tout, qu’est-ce qu’une émotion ? Il s’agit, selon une définition relativement consensuelle, d’une manière d’appréhender la valeur des choses. La peur de ce chien me le présente comme dangereux, la colère me présente ces paroles comme un affront, des sentiments esthétiques me présentent cet arbre comme magnifique, le dégoût me présente cet attentat comme moralement répugnant, etc. Pour que notre impression de réalité, notre « sens de la réalité » soit une émotion il faudrait donc que l’existence soir une valeur.

Il existe justement une très longue et respectable tradition qui, de Platon à Spinoza, a fait de l’existence une valeur, et même une valeur positive — dans les mots de Saint-Anselme de Canterbury, une « perfection ». Cette idée que l’existence est une valeur a d’ailleurs le mérite de fournir une explication très simple à la question sublime « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »

- Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?

- Parce que l’existence est bonne et par définition ce qui est bien est de qui doit être.

Dans de nombreux articles et plusieurs monographies, le philosophe canadien John Leslie a défendu cette réponse en tentant de la dissocier de l’idée d’un Dieu créateur (et bon). Le monde existe parce que son existence est bonne et que ce qui est bien doit être, pas parce qu’un créateur s’est dit s’est dit « tiens, l’existence du monde serait bonne, or ce qui est bon, n’est-ce pas, doit être, si j’allais donc de ce pas le créer pour être un bon créateur qui fait des choses qui sont bonnes ».

Enfin, bien au-delà de l’anecdote du revirement de Borges, cette hypothèse de l’existence comme émotion et du sens de l’existece comme émotion trouve un certain appui empirique en psychopathologie. Il existe une condition pathologique, la dépersonnalisation (aka « trouble de dépersonnalisation et de déréalisation » dans le DSM-V) caractérisée par l’impression persistante de l’irréalité des choses (de soi, du monde extérieur, et même, parfois, du temps). Cette pathologie a par ailleurs été conçue par bien des cliniciens, dès sa découverte, comme un trouble de l’affectivité (Dugas 1998, Deny et Camus 1905, Oesterrich 1908). Elle est toujours ainsi caractérisée par de nombreux philosophes et neuroscientifiques aujourd’hui (notramment Phillip Gerrans 2019 et Nick Medford 2012). Dans un manuscrit non encore publié, le philosophe Richar Dub s’est appuyé notamment sur ce constat pour défendre l’idée que le sens de la réalité est en effet une émotion (cf. aussi Dub 2023).

Ambivalence de la réalité

Même si, pour dire vrai, cela m’embête un peu, je ne crois pas que cette hypothèse de l’existence comme valeur et du sens de la réalité comme une émotion tienne. Tout d’abord, il est malheureusement loin d’être clair, en réalité, que l’existence soit une valeur. Il semble en effet qu’elle peut être décrite comme bonne ou mauvaise selon qu’on l’apprécie ou non. De la même manière, il semble que l’impression d’existence ou de réalité peut être correctement décrite, selon les contextes, comme ayant une valence positive ou négative. Si, par exemple, Rousseau décrit le sentiment d’existence comme une émotion positive qui représente une valeur positive, d’autres, tels que Sartre et de nombreux philosophes bouddhistes, décrivent l’existence comme essentiellement négative et le sentiment d’existence comme un sentiment nauséeux et/ou inauthentique et trompeur (sur le bouddhisme, voir Siderits 2007). (De manière amusante Schopenhauer considérait qu’on était tous amenés à la philosophie par le constat paradoxal (rappelez vous le bien est par définition de qui doit être) du caractère répugnant de l’existence).

Comparez l’aimable Rousseau dans sa cinquième promenade avec ce bougon (et sans doute légèrement barbouillé) de Sartre :

Le sentiment de l’existence dépouillé de toute autre affection est par lui–même un sentiment précieux de contentement et de paix (Rousseau, Promenades du rêveur solitaire).

Figure 2 Rousseau offrant des antiémétiques naturels à Sartre

Jamais, avant ces derniers jours, je n’avais pressenti ce que voulait dire « exister ». J’étais comme les autres, comme ceux qui se promènent au bord de la mer dans leurs habits de printemps. Je disais comme eux « la mer est verte ; ce point blanc, là-haut, c’est une mouette », mais je ne sentais pas que ça existait, que la mouette était une mouette existante » ; à l’ordinaire l’existence se cache. (…) Si l’on m’avait demandé ce que c’était que l’existence, j’aurais répondu de bonne foi que ça n’était rien, tout juste une forme vide qui venait s’ajouter aux choses du dehors, sans rien changer à leur nature. Et puis voilà : tout d’un coup, c’était là, c’était clair comme le jour : l’existence s’était soudain dévoilée. Elle avait perdu son allure inoffensive de catégorie abstraite : c’était la pâte même des choses, cette racine était pétrie dans de l’existence. Ou plutôt la racine, les grilles du jardin, le banc, le gazon rare de la pelouse, tout ça s’était évanoui ; la diversité des choses, leur individualité n’était qu’une apparence, un vernis. Ce vernis avait fondu, il restait des masses monstrueuses et molles, en désordre — nues d’une effrayante et obscène nudité. (…) Nous étions un tas d’existants gênés, embarrassés de nous-mêmes, nous n’avions pas la moindre raison d’être là, ni les uns ni les autres, chaque existant, confus, vaguement inquiet, se sentait de trop par rapport aux autres. De trop. c’était le seul rapport que je pusse établir entre ces arbres, ces grilles, ces cailloux. En vain cherchais-je à compter les marronniers, et les situer par rapport à la Velléda, à comparer leur hauteur avec celle des platanes : chacun d’eux s’échappait des relations où je cherchais à l’enfermer, s’isolait, débordait. Ces relations (que je m’obstinais à maintenir pour retarder l’écroulement du monde humain, des mesures, des quantités, des directions) j’en sentais l’arbitraire ; elles ne mordaient plus sur les choses. De trop, le marronnier, là en face de moi un peu sur la gauche. De trop la Velléda…

La Nausée

Et moi — veule, alangui, obscène, digérant, ballottant de mornes pensées — moi aussi j’étais de trop. Heureusement, je ne le sentais pas, je le comprenais surtout, mais j’étais mal à l’aise parce que j’avais peur de le sentir (encore à présent j’en ai peur — j’ai peur que ça ne me prenne par le derrière de ma tête et que ça ne me soulève comme une lame de fond). Je rêvais vaguement de me supprimer, pour anéantir au moins une de ces existences superflues. Mais ma mort même eût été de trop. De trop, mon cadavre, mon sang sur ces cailloux, entre ces plantes, au fond de ce jardin souriant. Et la chair rongée eût été de trop dans la terre qui l’eût reçue et mes os, enfin, nettoyés, écorcés, propres et nets comme des dents eussent été de trop : j’étais de trop pour l’éternité. (…) En ce moment même – c’est affreux – si j’existe, c’est parce que j’ai horreur d’exister. C’est moi, c’est moi qui me tire du néant auquel j’aspire: la haine, le dégoût d’exister, ce sont autant de manières de me faire exister, de m’enfoncer dans l’existence.

Plutôt qu’une valeur, l’existence me semble être plutôt une condition de la valeur (positive ou négative) des choses : exister en soi n’est ni bon ni mauvais, mais pour être vraiment bon ou mauvais, il faut exister. L’existence est, pour le dire autrement, antécédent de la valeur, une « proto-valeur » ou une « archi-valeur », pas une valeur. Cela me semble du reste confirmé par l’observation plus fine de la dépersonnalisation. Même si les sujets qui en souffrent se plaignent souvent de ne plus ressentir d’émotions (« embrasser mon mari, c’est comme embrasser une table dit une patiente de Dugas et Moutier (1911), pas le moindre frisson ») leur problème semble bien plus profond. Tout d’abord, ils semblent bien, de l’extérieur au moins, ressentir des émotions. Leur conditions semble plutôt s’expliquer par le fait fait qu’ils ne se sentent pas concernés par ces pseudo-émotions. D’une certaine manière, on pourrait dire qu’ils perçoivent bien les valeurs autour d’eux et en eux, mais qu’il ne se sentent pas concernés par celles-ci. Lorsque la pointe d’une épingle s’enfonce dans leur peau, ils perçoivent le danger, retirent leur bras, mais d’une certaine manière, ce danger ne leur paraît pas compter.

L’amour et les valeurs

Pour comprendre ce qu’il se passe ici, et, plus fondamentalement, le lien entre sens de la réalité et émotions, il faut faire un pas de côté et méditer sur la manière dont nous apparaissent ordinairement les valeurs. Typiquement, si un chien méchant s’approche de moi en aboyant dangereusement, cela me semble compter pour moi, bien sûr, mais cela me semble du coup compter tout court. Un peu comme ce magazine qui me semble visuellement à gauche de moi me semble en réalité, visuellement, à gauche tout court. On peut exprimer cela en disant que phénoménologiquement, je suis implicitement le centre spatial du monde (le magazine à gauche de moi est à gauche tout court) et aussi le centre axiologique du monde (ce qui semble compter pour moi semble compter tout court). Si je lis par contre dans le journal que JP, le maire de Trifouilly-les-Oies s’est fait attaquer par un chien (je lis ce genre de journaux), cela me semblera certes compter pour lui, mais pas forcément compter tout court. En ce sens, JP ne me semble pas être, normalement, le centre du monde.

J’ai dit normalement parce que cela peut changer. Imaginez que j’aime JP, que ce soit d’amitié, d’amour érotique, romantique ou chrétien, dans ce cas ce qui compte pour JP me semblera assurément comptera assurément tout court. Ce qui me semble bien pour lui me semblera par exemple bien tout court.[3]

Iris Murdoch dit à plusieurs endroits que l’amour est l’expérience la plus dérangeante parce qu’elle déplace le centre du monde et fait prendre consciente d’une réalité séparée. On peut en effet, en s’inspirant de la grande philosophe et romancière anglaise Iris Murdoch, définir l’amour, au sens le plus large qui soit, comme la réalisation que ce qui compte pour quelqu’un d’autre compte tout court. La réalisation qu’autrui est, en ce sens, le centre du monde.

Tomber amoureux est pour bien des gens leur expérience la plus intense, apportant avec une certitude quasi religieuse, et celle qui est la plus dérangeante, car elle déplace le centre du monde de soi vers un autre endroit.

Metaphysics as a guide to morals

[C’est] l’expérience la plus extraordinaire et la plus édifiante de leur vie, par laquelle le centre phénoménal est soudainement dépouillé de son soi, et l’ego rêveur prend dans un choc conscience d’une réalité entièrement séparée

L’amour comme sens de la réalité

Quel lien avec le sens de la réalité ? J’ai dit que l’existence était une archi-valeur et pas une valeur. L’amour au sens où je l’ai défini n’est pas une émotion, mais quelque chose de plus fondamental, une archi-émotion, qui place et déplace le centre du monde pour pour rendre possible l’appréhension de vraies valeurs, de choses qui comptent tout court. Je voudrais lier ces deux points en suggérant que ce qui nous fait prendre conscience de la réalité des choses, le sens de la réalité est précisément l’amour.

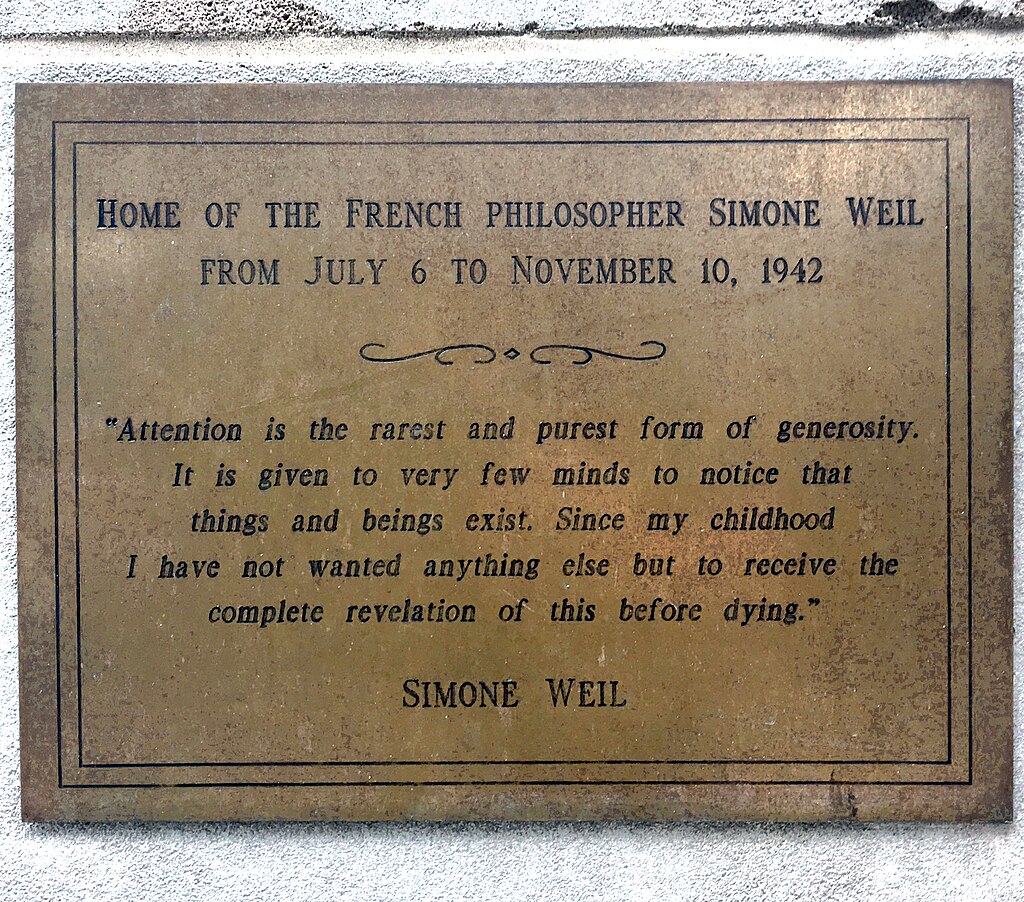

A partir de 17 ans, j’ai été tourmenté par des doutes sceptiques qui m’ont très vite amené à la philosophie. A 20 ans, peu après la mort de mon père, je suis tombé sur cette phrase dans les carnets de Simone Weil – l’un des plus beaux aphorismes de la Terre de l’Univers et de Marseille, où elle l’a rédigé –qui décrivait parfaitement mon sentiment.

L’esprit n’est forcé de croire à l’existence de rien (subjectivisme, idéalisme absolu, solipsisme, scepticisme : voir les Upanishads, les Taoïstes et Platon, qui, tous, usent de cette attitude philosophique à titre de purification). C’est pourquoi le seul organe de contact avec l’existence est l’acceptation, l’amour. C’est pourquoi beauté et réalité sont identiques. C’est pourquoi la joie et le sentiment de réalité sont identique.

Simone Weil, Carnets

Plus tard, je suis sans le vouloir revenu des centaines de fois à cet aphorisme, et j’ai sans bien m’en rendre compte commencé une (courte) collection de citations allant dans le même sens (je pense à Rilke notamment disant qu’en tombant amoureux de Lou Andrea Salome, il eut l’impression pour la première fois de rencontrer quelqu’un d’absolument réel). Peut-être que l’amour est en effet le sens de la réalité. L’amour de soi (rien de mal là-dedans), le sens de sa réalité. L’amour d’untel, le sens de sa réalité. Et même : l’amour des pierres et des brindilles, des pince-oreilles et des balais brosse le sens de leur réalité à eux.

[1] Analógicamente, no es imposible que la nada de nuestro yo (la negación de toda conciencia, de toda sensación, de toda diferenciación en el tiempo o en el espacio) sea una realidad. Lo cierto es que ni podemos imaginárnosla ni menos ubicar en ella la dicha: satisfacción de la voluntad, no su perdimiento.

Analogously, it is not impossible that the nothingness of our self (the negation of all consciousness, all sensation, all differentiation in time or space) may be a reality. What is certain is that we can neither imagine it nor much less locate in it bliss: satisfaction of the will, not its loss

Analogiquement, il n’est pas impossible que le néant de notre moi (la négation de toute conscience, de toute sensation, de toute différenciation dans le temps ou l’espace) soit une réalité. Ce qui est certain, c’est que nous ne pouvons ni l’imaginer ni encore moins y situer la félicité : la satisfaction de la volonté, non sa perte.

[2] Créée par Grandjean, Martin (2014), disponible sur Wikipedia.

[3] De manière surprenante, cela ne semble pas marcher pour la haine. Si je le hais ce qui me semble mauvais pour lui me semblera sans doute bon pour moi, ou (s’il est méchant et fait du mal à d’autres) bon pour ceux à qui il nuit, j’ai du mal à imaginer que cela puisse me sembler bon tout court.